嗜血之夜

选集

官方推荐

视频信息

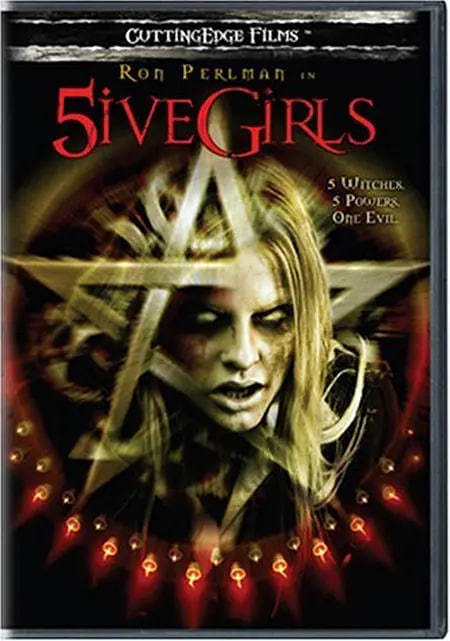

片名:

嗜血之夜

年份:

2009

地区:

美国

语言:

英语

导演:

Frank Sabatella

主演:

里卡多·科德罗,Matt,Giroveanu,克里斯·马尔加里蒂斯,Darren,Ross,Pasquale,Cassalia

评分:

3.3 分

剧情简介

一群十几岁的少年庆祝一个本地连环杀人犯的忌日,突然发现他们自己与这个困扰的城市传说的现实面对面。

深度解读

《嗜血之夜》:青春迷失与存在主义恐惧的恐怖片解析

【影片概览】

2009年的恐怖片《嗜血之夜》(或称《血夜》)并非简单的血浆堆砌,它巧妙地将美国青少年亚文化与深刻的民间传说、城市病态交织在一起。影片聚焦一群少年在纪念连环杀人魔忌日的狂欢中,意外遭遇现实的恐怖。导演Frank Sabatella借用恐怖类型的外壳,实则探讨了“被注视”的焦虑和身份认同的危机,这与存在主义哲学中对“他者目光”的恐惧不谋而合。这种对青春期集体无意识的捕捉,使其超越了纯粹的恐怖片范畴。

【观影亮点】

《嗜血之夜》的亮点在于其对“仪式”的解构。少年们模仿连环杀手的“纪念活动”,无意中激活了城市传说中的恶灵,这是一种对既有社会规范和禁忌的僭越行为。这种跨界体现在对“狂欢文化”与“死亡崇拜”的混搭,将青春的躁动与历史的阴影并置,使得恐怖的来源既是外部的怪物,也是内部被放大的集体心理投射。

【深度点评】

这部《嗜血之夜》影评认为,其对存在主义恐惧的捕捉是成功的。当少年们发现自己成为传说的一部分时,他们的自由意志受到了根本性的挑战——他们是选择逃离,还是被宿命吞噬?影片在类型杂糅上做到了和谐,将青少年电影的群像戏与经典恐怖片的悬念成功融合,为后续的恐怖片探索集体创伤的叙事提供了有益的参考。这部电影值得对深度恐怖片感兴趣的观众深入挖掘。

2009年的恐怖片《嗜血之夜》(或称《血夜》)并非简单的血浆堆砌,它巧妙地将美国青少年亚文化与深刻的民间传说、城市病态交织在一起。影片聚焦一群少年在纪念连环杀人魔忌日的狂欢中,意外遭遇现实的恐怖。导演Frank Sabatella借用恐怖类型的外壳,实则探讨了“被注视”的焦虑和身份认同的危机,这与存在主义哲学中对“他者目光”的恐惧不谋而合。这种对青春期集体无意识的捕捉,使其超越了纯粹的恐怖片范畴。

【观影亮点】

《嗜血之夜》的亮点在于其对“仪式”的解构。少年们模仿连环杀手的“纪念活动”,无意中激活了城市传说中的恶灵,这是一种对既有社会规范和禁忌的僭越行为。这种跨界体现在对“狂欢文化”与“死亡崇拜”的混搭,将青春的躁动与历史的阴影并置,使得恐怖的来源既是外部的怪物,也是内部被放大的集体心理投射。

【深度点评】

这部《嗜血之夜》影评认为,其对存在主义恐惧的捕捉是成功的。当少年们发现自己成为传说的一部分时,他们的自由意志受到了根本性的挑战——他们是选择逃离,还是被宿命吞噬?影片在类型杂糅上做到了和谐,将青少年电影的群像戏与经典恐怖片的悬念成功融合,为后续的恐怖片探索集体创伤的叙事提供了有益的参考。这部电影值得对深度恐怖片感兴趣的观众深入挖掘。

💬 评论区